慣れないことは不安

たとえば、顧問先から「従業員が出産することになったけれど、どうしたらいい?」「手続きはどうしたらいい?」

と尋ねられたら、あなたはどのように対応しますか?

出産を控えた従業員やその顧問先にとっては、わからないことだらけ。

育休とは? 産休とは?

いつからいつまで休めるのだろう?

どのような給付を受けられるのだろう? いくら受給できるのだろう?

どこに申請したらよいのだろう? 必要な書類は何だろう?

…疑問は次々と出てくるでしょう。

人はわからないということに対して漠然とした不安を覚えます。

従業員自身はもちろん、顧問先もやはり不安なのです。

「社労士」の名にかけて

たとえば、顧問先の社長が困ったとき、真っ先に思い浮かべる人は誰でしょう?

社労士であるみなさんは「自分でありたい」、そう思われるのではないでしょうか。

「慣れない手続きや専門的で難しいことは社労士さんにお任せしたい」というのが顧問先の本音。

そんな顧問先に代わり、社会保険分野のスペシャリストである社労士が従業員をフォローできたら、

顧問先にとって、まさに名実ともに「顧問社労士」となります。

しかし、説明するのはよいものの、口頭で説明するだけでは従業員が混乱してしまうかもしれません。

「どうやって案内しよう?」「案内を作成したいが、その余裕がない」

「今後の流れをお知らせできる書類などあれば…」

お任せください!!「出産と育児」がそんなあなたをサポートします。

《「出産と育児」アクセス方法》

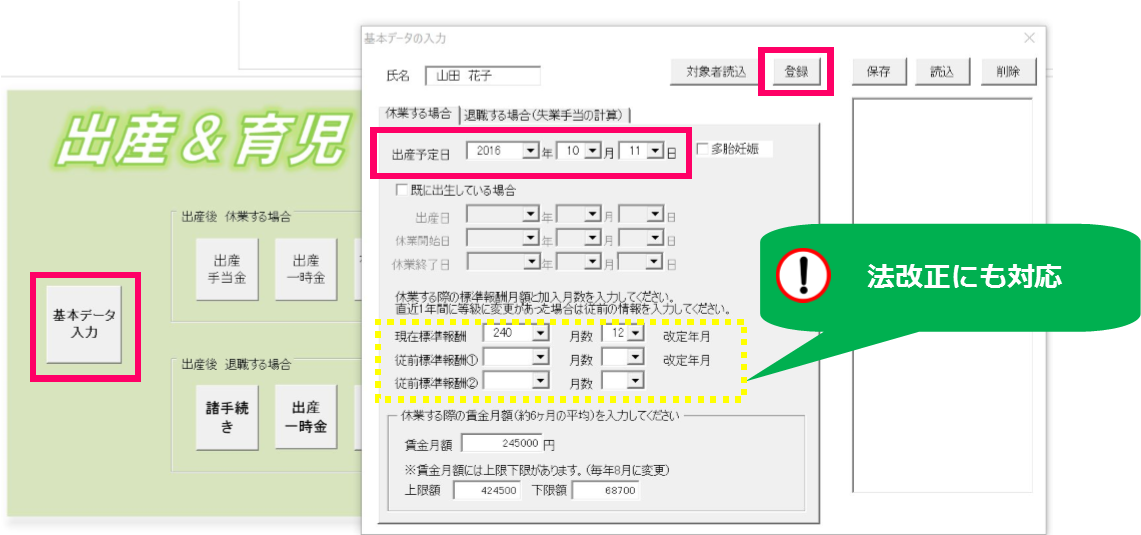

台帳を起動→台帳MENUの「処理ファイル」→社会保険グループ「出産と育児」

「基本データ入力」から「出産予定日」を入力し、「登録」します。

入力するのは、基本データのみ!とってもカンタンです♪

※詳しい操作方法につきましては、「出産と育児」画面上の「操作説明書」をご覧ください

【参考】法改正についてはこちら

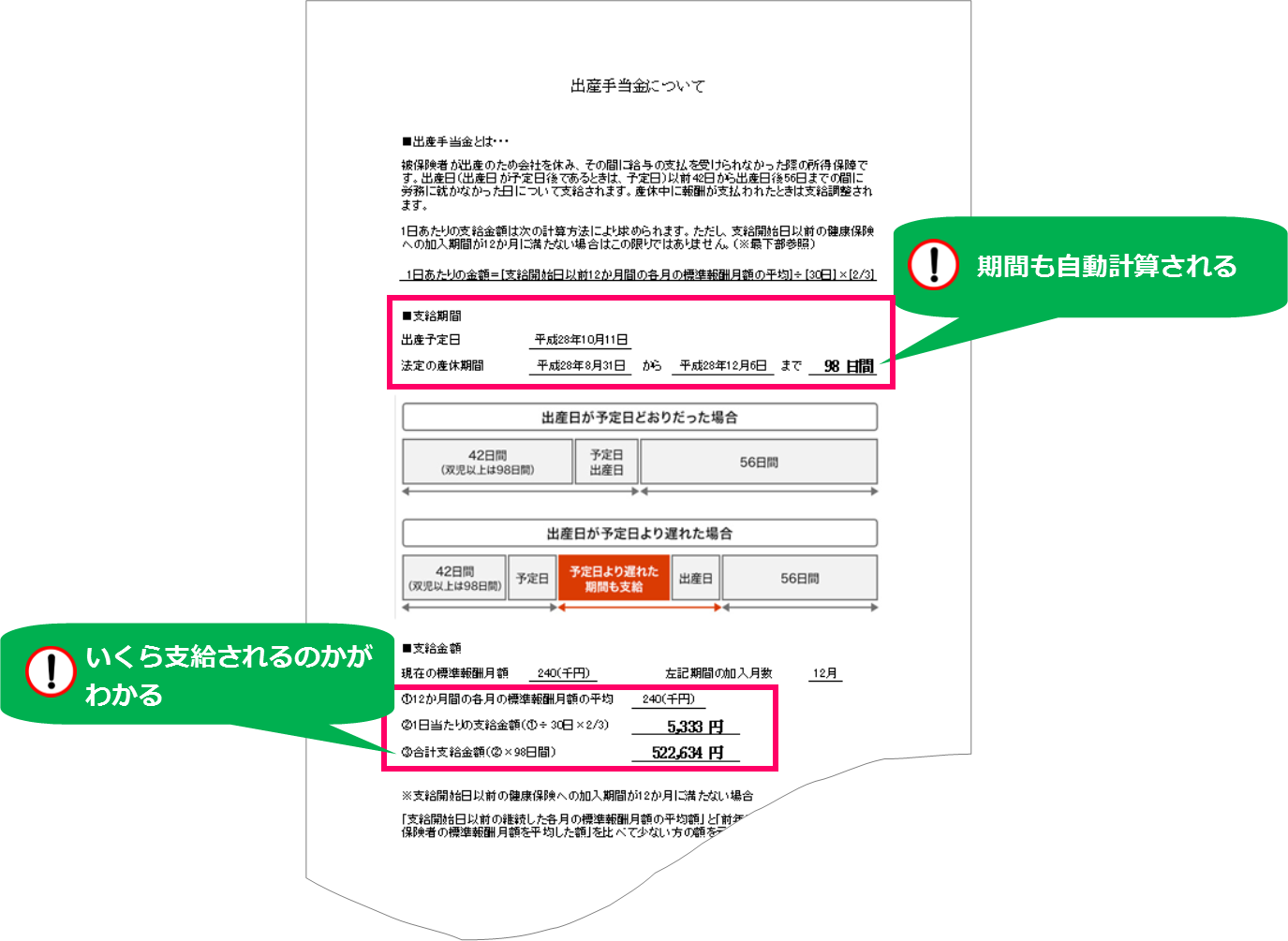

たとえば、産休期間の計算は、1か月が30日の月もあれば、31日もあり、自分で逆算してカウントしようとすると結構大変です。

「出産と育児」では、基本データを入力すれば、期間や手当の支給額なども自動計算し、出産にあたっての諸制度についての案内が素早く作成できます。

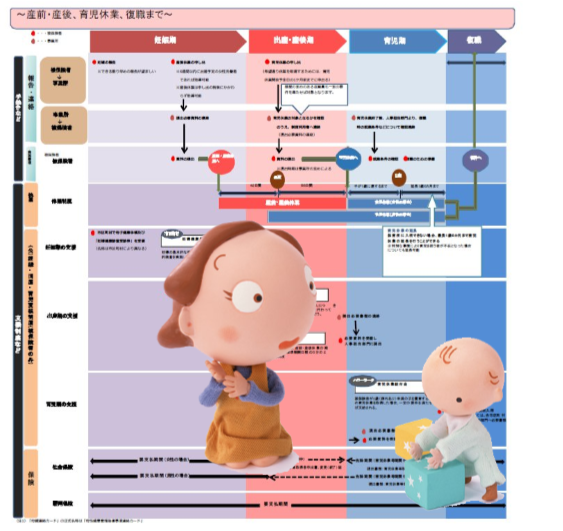

案内は、見せ方も大事!同じ説明をするにしても、相手に「イメージ」をもってもらうことがスムーズな理解につながります。

顧問先としてはどのような流れで手続きを進めるのか、また、社労士に任せるといっても、どのように手続きが進められるのか気になるものです。

どのタイミングでどのような手続きが発生するのか、視覚的に訴えて顧問先担当者に説明するとより効果的です。

「出産と育児」の「流れ」から出力できる下記のフローもご活用ください。